Lo que hay detrás del tabú del canibalismo: pocas veces es un acto tan aberrante como creemos

El canibalismo es uno de los tabúes más arraigados de las sociedades modernas. La idea de consumir la carne o los órganos de otro ser humano resulta deleznable, asquerosa y moralmente incorrecta. Pero en la gran mayoría de los casos, la alimentación con proteínas de nuestra misma especie no involucra episodios degradantes, sino elaboradas ceremonias rituales en culturas antiguas o aborígenes, o situaciones extremas en donde se encuentra en juego la supervivencia.

Existen irrebatibles evidencias científicas de que los magdalenienses, como se les conoce a los humanos que vivieron en Europa durante el paleolítico superior tardío hace unos 17.000 años, comían la carne de sus muertos.

Estos cazadores-recolectores, que se destacaron por enorme riqueza cultural, practicaban el canibalismo como parte de una práctica funeraria ritualista y no porque lo necesitaran para sobrevivir.

Los investigadores han encontrado huesos humanos que fueron trabajados minuciosamente en una delicada manipulación post mortem. Las tazas y cuencos hechos con cráneos humanos de ese período muestran que los restos eran reutilizados como utensilios y herramientas.

Otro ejemplo de la antropofagia ritual la encontramos en la élite de los mexicas, pueblo que fundó Tenochtitlan hacia el siglo XV d.C., donde hoy se encuentra Ciudad de México. Ellos creían que los sacrificados eran la encarnación de sus dioses y que al comer su sangre practicaban una especie de comunión en la que absorbían su fuerza divina.

Los wari, etnia indígena asentada en la parte central de la Amazonia, practicaron dos tipos de canibalismo hasta que los misioneros y las autoridades brasileñas las prohibieron a mediados de la década de 1960.

En el canibalismo guerrero, los wari mataban a sus enemigos a flechazos como si fueran animales y los trasladaban a la aldea para ser consumidos por las mujeres y los hombres que ya no podían pelear.

A su regreso, los guerreros estaban obligados a entrar en un periodo de reclusión en sus hamacas para mantener la sangre de los enemigos muertos dentro de sus cuerpos, en un proceso que los fortalecería y aumentaría su virilidad. Al creer que matando a un enemigo absorbían su sangre, los guerreros tenían prohibido comerlos para evitar caer en el “auto canibalismo” que provocaría su propia muerte.

Los wari también practicaban el canibalismo funerario, que consistía en comer a los familiares que morían por causas naturales como una muestra de afecto y respeto al fallecido y como una manera de ayudar a los deudos a lidiar con el dolor de la pérdida.

El cadáver era descuartizado y asado cuando comenzaba a descomponerse. Luego se desmenuzaba junto a pequeños pedazos de torta de maíz asada. Cuando la carne se acababa, los familiares decidían si los huesos eran quemados y enterrados o si se maceraban para consumirlos con miel. Algunos reservaban esa parte de la comida a los nietos, que también preferían comer los sesos asados del muerto.

Lo que no se come

El canibalismo funerario también era practicado por los fore, una tribu aislada en las montañas de la nación insular pacífica de Papúa Nueva Guinea. Los fore estaban convencidos que era mejor comer los restos mortales de sus seres queridos a enterrarlos para que fueran devorados por los gusanos.

Los primeros investigadores llegaron en la década de 1950 y notaron que, en un aldea de 11.000 habitantes, al menos 200 morían al año de una extraña enfermedad.

Los fore llamaban la dolencia kuru, que en español significa temblor. La enfermedad tenía un largo período de incubación y podía permanecer sin síntomas entre 5 y 20 años. Pero una vez que comenzaba a notarse, la muerte era inminente. Las personas primero temblaban y tenían problemas para caminar. Luego perdían control de sus emociones y reían de manera descontrolada o tenían ataques de ira. Al final, no podían moverse, alimentarse, ni controlar sus funciones corporales.

Los miembros de la tribu creían que la enfermedad, que afectaba principalmente a mujeres adultas y a los niños menores de 8 años, era producto de un maleficio.

La antropóloga australiana Shirley Lindenbaum tenía la corazonada de que el problema se originaba en los rituales funerarios de la aldea, en los que las mujeres extraían el cerebro del difunto, lo mezclaban con helechos y lo cocinaban en tallos de bambú.

Luego asaban el cuerpo y consumían todas las partes, excepto la vesícula biliar. Las mujeres eran las que tenían el privilegio de desmembrar y comer a los muertos porque sólo ellas eran lo suficientemente resistentes como para domar el espíritu peligroso que acompañaba al cadáver.

Las madres aprovechaban el momento para ofrecer algunos pedazos apetitosos a los infantes, que los comían como “golosinas”.

Un grupo de científicos ganó el Premio Nóbel de Medicina en 1976 por determinar que las mujeres y los niños contraían la enfermedad luego de comer el cerebro de una persona contaminada, con lo que llamaron entonces un “virus lento”.

Pero no se trataba de un virus, una bacteria, un hongo ni un parásito. Se trataba de los «priones» o «partículas infecciosas proteicas”, un agente infeccioso nuevo que no tenía material genético, podía sobrevivir a ser hervido y que no estaba vivo.

Los priones ocasionan una anomalía que mata grupos de células nerviosas en el cerebro y que deja al cerebelo plagado de agujeros, como si fuera una esponja.

Se cree que la epidemia de los fore comenzó a principios del siglo XX, cuando una persona desarrolló una variante del trastorno degenerativo Creutzfeldt-Jakob, y transmitió la enfermedad a las personas que comieron su cerebro.

Las autoridades prohibieron el canibalismo en los territorios insulares del Pacífico y los casos de kuru comenzaron a declinar. El último fallecimiento por kuru entre los fore ocurrió en 2009 y la epidemia de terminó oficialmente en 2012.

Comer o morir

Los humanos también hemos recurrido al canibalismo en situaciones extremas como el último recurso para sobrevivir.

Una de esas ocasiones ocurrió en el invierno de 1846, en la Sierra Nevada estadounidense, cuando un grupo de colonos permaneció cinco meses atrapado en las heladas montañas mientras probaba un atajo para llegar más rápido a California y tuvieron que comer carne humana cuando se acabaron las provisiones. Las personas que sirvieron de alimento murieron de causas naturales, excepto dos indígenas que fueron asesinados por su carne. De los 87 colonos que comenzaron el viaje, sobrevivieron 46.

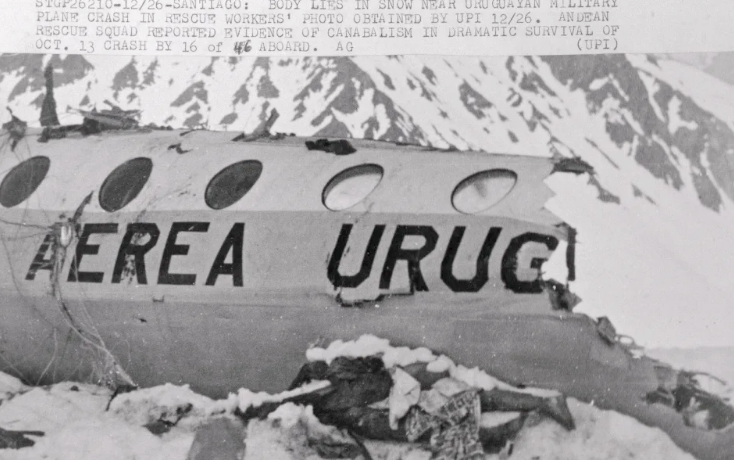

Y uno de los casos de antropofagia con más resonancia en la opinión pública ocurrió en la cordillera andina entre Argentina y Chile entre octubre y diciembre de 1972, cuando 16 integrantes de un equipo de rugby uruguayo sobrevivieron 72 días a un accidente aéreo gracias a que decidieron alimentarse con los cuerpos de los compañeros fallecidos en el impacto.

En La sociedad de la nieve, la última adaptación cinematográfica realizada de la asombrosa historia, el director Juan Antonio Bayona mostró los dilemas religiosos y legales que los jóvenes deportistas sopesaron durante días antes de ingerir las proteínas de los fallecidos. Aunque fue una decisión difícil y dolorosa para algunos de los jóvenes católicos que se preguntaban si dios podría perdonarlos, ninguno se arrepintió de su decisión porque era la única manera de evadir la muerte por inanición.

En su momento, dos representantes de la Iglesia Católica declararon los jóvenes actuaron de manera justificada. «A una persona se le permite comer carne humana de una persona muerta si no existe una alternativa viable para sobrevivir», dijeron en 1972 el monseñor Austin Vaughan y el reverendo William Smith, profesores de teología en el seminario de St. Joseph en Yonkers, según el diario The New York Times.

Cada uno de los 16 sobrevivientes vivió la antropofagia de una manera distinta. Mientras algunos sintieron que cometían un sacrilegio, otros lo asumieron como una eucaristía, sacramento en el que los católicos consumen pan y vino durante la misa con la certeza de que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Algunos no le dieron un significado religioso, sino que lo tomaron como un acción indispensable para continuar con vida.

El canibalismo grotesco y patológico es extremadamente raro y suele asociarse a enfermedades mentales psicóticas graves y algunas formas extremas de parafilias, según un estudio realizado por investigadores del departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Centro Hospitalario Baixo Vouga, en Portugal.

Tal es el caso de José Dorancel Vargas, un indigente venezolano que la prensa sensacionalista llamó “el comegente”, que engulló a unos 12 hombres entre 1995 y 1999 en Táriba, estado Táchira, a unos 800 kilómetros al suroccidente de Caracas.

Vargas, quien desde niño disfrutaba beber la sangre de las gallinas que descuartizaba, fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide en su juventud y a los 38 años confesó haberse comido a otro indigente cuando “aún tenía el corazón caliente”.

Luego de pasar dos años recluido en un instituto de rehabilitación psiquiátrica por canibalismo, Vargas fue liberado porque durante su hospitalización no mostró ningún comportamiento peligroso.

En 1999, el hombre mató al menos 10 corredores y obreros que transitaban por un parque a la orillas del río Torbes, para luego descuartizarlos y comer sus partes. Durante su confesión dijo que no ingería mujeres, ni niños y que evitaba las manos y los pies de sus víctimas porque le causaban indigestión.

El canibalismo de Dorancel es una de las contadas excepciones en las que un humano caza y devora a otro humano. Pero su historial psiquiátrico deja claro que tampoco fueron hechos motivados por una despiadada maldad, sino que fueron sucesos impulsados por la enfermedad mental.

En la inmensa mayoría de los casos, la antropofagia se ha practicado como un acto de amor por los difuntos o incitado por el poderoso instinto que nos aferra a la vida.